인공지능에 쓰이는? 선형대수2

벡터와 행렬식

벡터

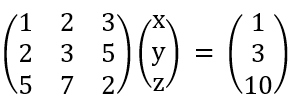

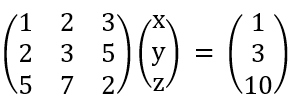

선형대수에서 벡터(정확히는 열벡터)는 열이 하나뿐인 행렬을 의미한다. 즉  여기서 x,y,z 행렬과 1,3,10은 벡터이다. 이때 행의 개수를 벡터의 차원이라고 말한다. 따라서 여기서는 3차원 벡터

여기서 x,y,z 행렬과 1,3,10은 벡터이다. 이때 행의 개수를 벡터의 차원이라고 말한다. 따라서 여기서는 3차원 벡터

벡터의 선형결합

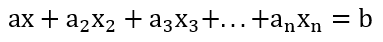

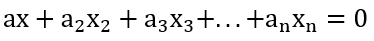

같은 차원 내의 벡터는 서로 합쳐 새로운 벡터를 구성할 수 있고, 그 반대도 마찬가지이다. 이를 선형결합이라고 한다. 수식으로 나타내면

b 벡터는 x,x2,...,xn 벡터들의 실수배 합으로 구성될 수 있다는 것이다.(a,a2,…,an은 실수)

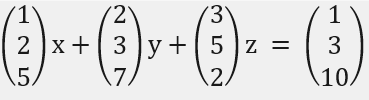

위 그림도 벡터의 선형결합으로 표현할 수 있는데,

위 그림도 벡터의 선형결합으로 표현할 수 있는데,  바로 이렇게 되는 것이다. (1,3,10) 벡터를 위 세 벡터로 표현할 수 있는지는 x,y,z값을 구할수 있나 없나에 따라 갈릴 것이다. 이 값은 이전에 소개한 연립방정식으로 구하면 된다.

바로 이렇게 되는 것이다. (1,3,10) 벡터를 위 세 벡터로 표현할 수 있는지는 x,y,z값을 구할수 있나 없나에 따라 갈릴 것이다. 이 값은 이전에 소개한 연립방정식으로 구하면 된다.

선형독립

이렇게 생긴 선형결합에서(이 식은 동차 선형시스템을 선형식으로 변환한 것이기도 하다. 실수 a~an이 모여서 벡터를, 벡터 x~xn이 모여서 행렬을 구성한다.) 정답이

이렇게 생긴 선형결합에서(이 식은 동차 선형시스템을 선형식으로 변환한 것이기도 하다. 실수 a~an이 모여서 벡터를, 벡터 x~xn이 모여서 행렬을 구성한다.) 정답이 a,a2,...,an이 0이 되는 경우밖에 없을 때 벡터 x~xn을 각각 선형독립이라고 한다. 다르게 말하자면 x~xn 벡터는 다 같이 0을 곱하지 않는 한 모여서 영벡터가 될 수 없다는 것이다.

또 다르게 말하자면, 위 식은 ax=-a2x2-a3x3-...-anxn 이렇게도 표현할 수 있는데 a~an이 0이 되는 것 외에는 식이 성립되지 않으므로 이 벡터들은 각 벡터가 다른 벡터들로 표현할 수 없다는 말이기도 하다.

선형독립인지 아닌지는 위 식을 다시 행렬화(AX=B)한 뒤 A 행렬의 행렬식을 통해 구할 수 있다.

행렬식

역행렬

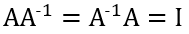

역행렬도 중고등학교 시간에 배웠듯이  곱했을 때 단위행렬이 되는 행렬 A^-1을 역행렬이라 한다.

곱했을 때 단위행렬이 되는 행렬 A^-1을 역행렬이라 한다.

모든 행렬이 역행렬을 가지지는 아니다.

역행렬을 구하는 방법은 AX=I 라는 식을 놓고 연립방정식을 풀면 된다. 만일 해가 존재하지 않으면 행렬 A는 역행렬이 존재하지 않는다.  컴퓨터의 힘을 빌려 연립방정식을 풀어보면 이렇게 구할 수 있다. 푸는 방법이 전에 설명한 것과 조금 다른데, 일단 넘어가자.

컴퓨터의 힘을 빌려 연립방정식을 풀어보면 이렇게 구할 수 있다. 푸는 방법이 전에 설명한 것과 조금 다른데, 일단 넘어가자.

행렬식

AX=B 에서 A의 역행렬은 중요한 의미를 갖는다. 만약 A의 역행렬이 존재하면 X는 무조건 한개이고 A의 역행렬이 존재하지 않으면 X는 무수히 많거나 없다.

그럼 동차 선형시스템 AX=0에서는? A의 역행렬이 존재하면 X는 무조건 한개이나 X=0*(A^-1), 즉 0(영행렬)이 되겠고, A의 역행렬이 존재하지 않으면 X는 무수히 많거나 없겠지만 동차 선형시스템에서는 해가 무조건 존재해야 하므로 X는 무수히 많다.

이 역행렬이 존재하나, 존재하지 않나 여부는 행렬식을 통해 알 수 있다.

행렬식은 단순히 그 행렬에서 나오는 고유값인데, 행렬식을 구하는 방법은 조금 설명하기 복잡하므로 이 사이트나, 이 강의를 들어보는 것이 좋겠다.

아무튼 중요한 점은, 행렬식이 0이면 그 행렬은 역행렬이 존재하지 않고, 행렬식이 0이 아니면 그 행렬은 역행렬이 존재한다는 것이다.